今回は、「FINAL FANTASY XVI」をプレイした感想と、このゲームの良い点、悪い点をまとめていこう。

なるべくネタバレは無いように努めているが、少しでもネタバレしたく無い!という人は、総評あたりまで読むことをオススメする。

(2023/8/9時点の情報である)

ちなみに、筆者がこれまでプレイしてきたFFナンバリング作品は、

- FF1

- FF7R

- FF10

のみである。

◆個人的感想

総評

序盤が非常に楽しく、中盤で失速し、終盤で少し持ち直す、といったようなゲーム性な印象。全体的には「普通」くらいに留まるゲームだった。

アクション面、ユーザビリティ面、グラフィック面等、公式が売り出していた点はしっかり良かった。ただ、1番のウリだったはずのストーリーの中核が一部雑だったり、育成要素が浅かったり、ゲームを進めるのが面倒くさくなる要素が点在していたりなど、イマイチな点があったのも事実だ。

筆者はある程度楽しめたが、「果たしてこれはFFなのか?」と問われると…キャラや曲がFFなだけで、実際はFFっぽくはない、別IP作品な気もする。正に「既成概念を取っ払って、新たなFFを作りたい!」という開発の思いが全面に現れている作品だった。

本記事を読んで、自分がFFに求めているもの、ゲームに求めているものと突き合わせ、それでもハマっているなら是非とも購入してみてほしい。

どんな人にオススメ?

- 色んな要素を詰め込んでない、シンプルなゲーム性が好き

- アクションゲームが好き

- ゲームにはグラフィック、音楽、ボイスに拘りたい

という人にはオススメできる。逆に

- 「FFとはこうあるもの」という考えがある

- パーティ構成やJOB構成を色々考えるRPGがやりたい

- コントローラーを触っている時間がしっかり欲しい

- オープンワールド的な、広いフィールドを自由に歩くゲーム性が良い

- シンプルで繋がったストーリー性が欲しい

という人は、避けた方がいいだろう。

◆このゲームの特徴

完全アクション主体のRPG

FFシリーズといえば、基本的にはコマンドRPGがメインのゲーム性だ。しかし、本作は完全にアクションに振り切った、シリーズ初の本格アクションRPGとなっている。

フィールド上に彷徨いている敵に近付くと、シームレスに戦闘状態へと切り替わる。戦闘では主人公1人を操作し、通常攻撃やスキルに該当する召喚獣アクション、ジャンプや回避などを組み合わせ、リアルタイムに襲ってくる敵と戦う。

敵には、体力とは別に「ウィルゲージ」と呼ばれる気力のようなステータスがある。攻撃を当ててウィルゲージを減らすと、敵をダウンさせて行動不能にできるだけでなく、通常時よりも多くのダメージを与えられる。強敵とのバトルでは、積極的にウィルゲージを減らしていく戦いが大切になる。

召喚獣アクションは、ストーリーを進め、召喚獣を手に入れていくにつれ、順次解放される。アクション毎に、攻撃力が高いもの、敵のウィルゲージを大きく減らすものに分けられる。

戦闘に持ち込める召喚獣アクションは最大6つ。使いたい召喚獣アクションが変わる時は、ボタンを押して切り替えていく。

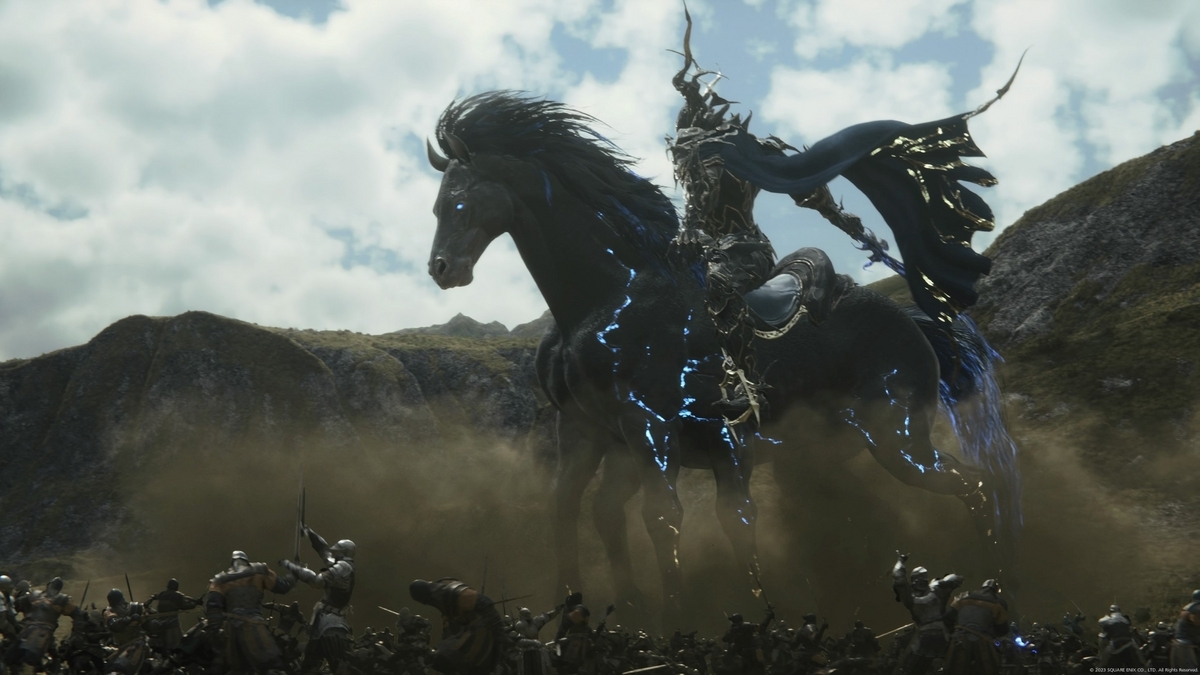

ストーリーを進めていくと、自分自身が召喚獣を操作し、戦っていく「召喚獣合戦」をプレイできる。多彩な剣技で敵を切り捨てていく人間時の戦闘と違い、まるで怪獣映画のような大迫力な戦闘を味わうことができる。

なお、他のFF作品とは異なり、操作するキャラは全て主人公の「クライヴ」一人のみで、他キャラクターを操作することはできない。また、パーティメンバーも、犬の「トルガル」を除いて固定メンバーはおらず、全ての味方が自分で勝手に行動し、攻撃や回避を行うシステムになっている。

1本道のストーリー以外にも、サブクエスト要素が多数存在

昨今はオープンワールドによる多彩なストーリーの進め方が一般的になりつつある中、本作はオープンワールド制度は取らず、昔ながらのオーソドックスな1本道ストーリーとなっている。

プレイヤーの目的地は、フィールド上に赤いピンとして描かれる。そこに移動すればストーリーが進行し、また別の目的地がピン付けされる。これを繰り返し、ストーリーを前に進めていくことになる。

ストーリー中に、プレイヤーは各国に足を運ぶことになる。同じ国の中であれば、ダンジョンや街などは全て地続きになっており、ローディングは発生しない。また、同じ国の中でも、各所にファストトラベルポイントが用意されており、一度ファストトラベルを開放すれば、その場所へはいつでも移動することができる。

街やフィールド内には、何か悩み事を抱えた人物が存在している。彼らに話しかけるとサブクエストを受注でき、クリアすれば経験値等に加え、各種強化素材や、そのクエストのクリアでしか入手することができない専用アイテムを入手できることもある。

サブクエストには、ただのお使いのようなクエストから、ゲーム内に登場するキーキャラクターの深堀をするようなクエストまで、様々なものが用意されている。サブクエストを遊んでいくと、ゲームをより深く理解することができる。

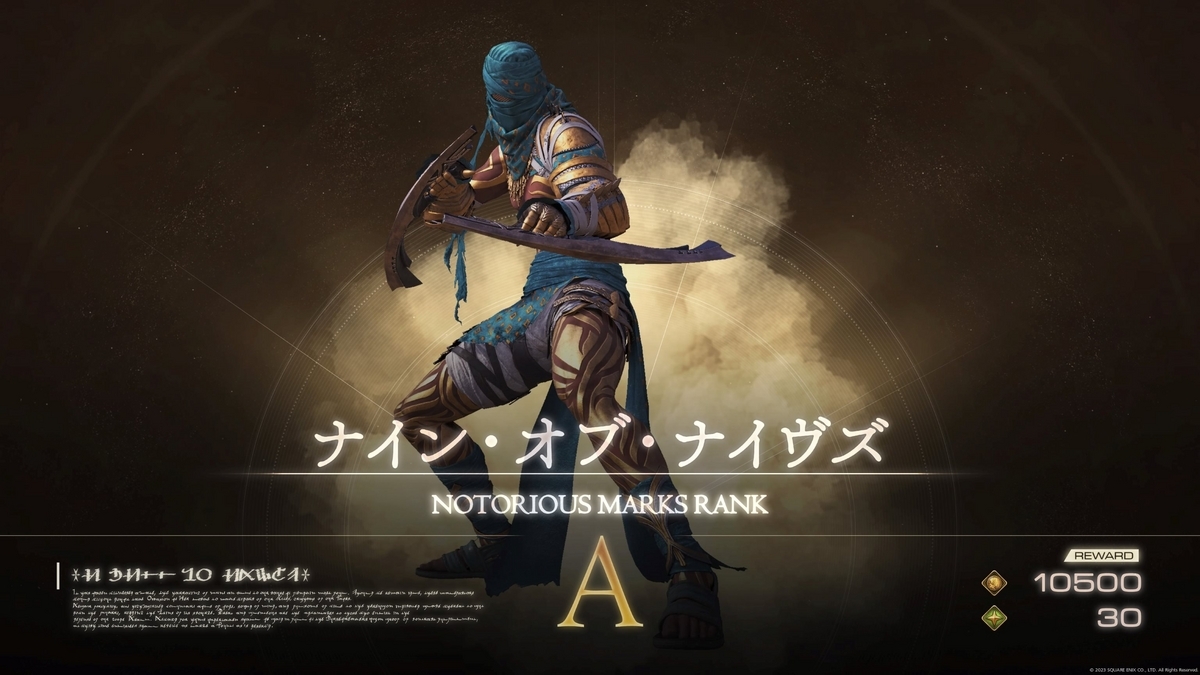

また、ゲームをしばらく進めていくと、「リスキーモブ」という、いわゆる「フィールドボス」的な敵が出現する。彼らは1回しか倒すことができず、非常に強力な力を有している反面、倒すことで様々な恩恵を得ることができる。

別のやり込み要素として、ストーリーで一度クリアしたマップにもう一度挑戦し、そのクリア成績を競う「アレテストーン」というモードも用意されている。敵からなるべく攻撃を受けず、連続して素早く倒し続けることでスコアが上がっていき、好成績を目指していくよう頑張るモードだ。

面白かったストーリー上のバトルシーンをもう一度振り返れる、面白い要素になっている。

レベルアップ、武器作成や強化、アビリティポイントによるスキル育成要素

「RPG」と歌う以上、育成要素もちゃんと用意されている。

まずはレベルアップ。敵を倒したり、クエストをクリアすると経験値を入手できる。経験値が一定まで到達するとレベルアップし、攻撃力や防御力等のスタータスを上がる。

次にアビリティ。召喚獣アクションの習得や、新たな剣技の獲得、それらの強化をする際には、アビリティボード上に存在するアビリティ各種の中から、自分が欲しいものを自由に選んで取得する。アビリティ取得時、および強化時には、戦闘終了時およびクエストクリア時に手に入る「アビリティポイント」を消費する。

最後に装備品のクラフト。身に着ける武具は、拠点に存在する商店や鍛冶屋から購入する。鍛冶屋では必要素材とギルを消費して、通常では手に入らない強力な武器を入手できたり、持っている武器の強化をすることができる。

なお、パーティメンバーの装備品やアビリティは常に固定で、一切変更することはできない。

クリスタルの加護を断ち切るための物語

本作の舞台は、巨大なクリスタルである「マザークリスタル」が世界各地にそびえる、クリスタルの加護を受けた大陸「ヴァリスゼア」だ。「マザークリスタル」からもたらされる「エーテル」および「クリスタルの破片」を介して使用できる魔法を駆使することで、人々は文明を発展させていった。

しかし、その発展の裏には、生まれつき「クリスタル」を使わずとも魔法を使える人々「ベアラー」を奴隷として使役し、差別するといった闇を抱えていた。

また、人々の中には、肉体に「フェニックス」や「シヴァ」「タイタン」といった召喚獣を宿す「ドミナント」という特別な人間もいる。国家によっては国の象徴として崇められたり、逆に戦闘の道具として酷使される等、「ベアラー」達とは異なる扱いを受けていた。

長きにわたり発展を続けてきた「ヴァリスゼア」だが、突如として「エーテル」の枯渇による生命を失った大地「黒の一帯」が発生し、大陸全土を覆い尽くし始める。結果、各国は「黒の一体」の脅威から逃れようと、「マザークリスタル」や周囲の領地を巡って大規模な戦争を行うようになっていた。

「ヴァリスゼア」の一国「ロザリア」王家の長男「クライヴ・ロズフィールド」は、弟である「ジョシュア」に召喚獣フェニックスが宿ったことで、彼を守るナイトとして日々奮闘していた。

しかし、とある日に発生した事件により、「ジョシュア」は行方不明、国は崩壊し、「クライヴ」自身も敵国に誘拐されてしまう。

その後、「ベアラー」の刻印を押され、人ならざる対応をされ続けていた「クライヴ」だが、とある出来事をきっかけに「シド」という人物と知り合い、どの国にも属さない特別組織に身を寄せ、活動することになる。「シド」から語られた、彼の抱える衝撃の野望に、驚きながらも「クライヴ」は協力することとなる。

果たして「ロザリア」に置きた事件の真相は何なのか、「シド」の目的とは何か、「黒の一帯」はなぜ起きているのか…

クリスタルの加護を断ち切るための物語が、今始まる。

◆このゲームの良い点

アクションのカッコよさは圧倒的!初心者配慮も良い!

アクションをウリにしているだけあり、本作の戦闘シーンはかなりカッコいい。

通常攻撃の途中で召喚獣スキルを連続発動し、大ダメージを出せるし、コンボの途中で回避を入れることもできるため、攻撃中に敵からの反撃がするのが見えたら、回避&カウンターでダメージを重ねながら、途切れない勢いでの攻撃を繰り出すこともできる。

召喚獣のスキルはどれも派手なエフェクト付きで見栄えがよく、ボス相手に連続でダメージを与えた際の爽快感は凄かった。

召喚獣バトルの迫力も一級品だ。FFとは思えない怪獣バトルを大迫力で味わえ、スケールが全くもって変わる。召喚獣バトルで使える技の数はそこまで多くはないものの、火花を撒き散るらしながらコンボを決めていく様や、超高速で移動しながら戦う様子は、思わず身震いしてしまう程に迫力がある。これぞ、PS5の性能をフルに活かしたゲーム、と言っても過言ではない。

「自分はアクションゲーム得意じゃないし、そんなカッコいい戦闘はできないな…」と思ってしまう人向けに、ゲーム側からサポートアクセサリを配布してくれるというオマケ付きだ。サポートアクセサリには、

- 攻撃ボタンを連打するだけで、使えるスキルを勝手に組み合わせて攻撃してくれる「オートアタックリング」

- 敵の攻撃が当たりそうになったらスローモーションとなり、回避が簡単になる「オートスローリング」

- 敵の攻撃を勝手に躱してくれる「オートドッジリング」

など、プレイヤーをちょっとサポートするものから、もはやチートとも思える性能のものまで用意されている。更には、ゲームそのものにも

- ストーリーフォーカスモード

- アクションフォーカスモード

という2つの難易度を用意してくれているため、「アクションが苦手だな」と思うなら、「アクションフォーカスモード」に設定しておけば難易度を上げられる等、アクセサリ無しでも戦える為の基盤作りまでなされている。

スタイリッシュでカッコいい戦闘を、アクションゲームユーザからアクション苦手なユーザまで、幅広い人達に楽しんでもらおうとしているのは凄くよかった。

グラフィック、音楽、フルボイス演出のどれもが圧巻!

登場人物、背景、戦闘時のエフェクト、どれをとっても非常に美麗に描かれており、これ一本で立派な映像作品として見れてしまうほど。特に炎の描写が圧倒的で、全てを焼き尽くす地獄のような赤黒い炎と、再生の光を灯した少し白めの炎とを入り乱れながら映す描写はまさに一級品だった。

召喚獣バトルでは、そのグラフィックの高さをフルに活かしており、敵と味方とで沢山の斬撃や光線、炎の応酬が続く中で戦えるため、自分自身が怪獣映画を撮ってるんだろうか、という感覚にもなってしまう。

各場面でのグラフィックが乱れることは一切無く、PS5への最適化がしっかり行われていることが伝わった。

また、劇中で使われる音楽も非常に素晴らしい。のどかな街や、開放的な草原を冒険する際は、何処となく落ち着いたノスタルジックな曲が流れ、落ち着いた気持ちで街中を散策できる。ボス戦では大量のコーラス陣と共に、フルオーケストラでの壮大な演奏に包まれながら剣を振るうため、プレイヤー自身に「決戦!!」といった印象を色濃く与えてくれる。

更に、キャラの会話はストーリー、サブクエスト含めて全てフルボイスであり、かつ声優陣の演技力の高さも相まって、より物語に対する感情移入がしやすい構図にもなっている。クライヴは少し暗めながらも大人びた台詞回しと声質、ジルは気品溢れる大人な女性の物言いの声質など、しっかりとキャラの性格にも合っていて、スッと話を聞ける。

映像と音楽、セリフ回しと、ゲームのビジュアル的側面については、全くもって非の付け所がない位に仕上がっていると感じた。

シンプルなダンジョン構成でテンポ感がいい!

RPGに良くあるのが、ダンジョンが無駄に広い上、途中で謎解きが発生してテンポが乱れて攻略に時間がかかり、進めるのがダルくなることだ。筆者も、昔はこういう作品も楽しめたが、今は「サッサと先に進みたいのにな…」というゲンナリした気分になってしまう。

が、本作のダンジョンは一本道構成なうえサイズも小さく、無駄な謎解きも無いため、冒険自体が非常にスッキリしている。その為、ストーリーがポンポン進むし、次から次へと戦闘している、といった印象で、テンポ良くて心地良かった。

昨今はRPGでもオープンワールド的な要素が求められる方があり、人によってはここはマイナスに感じるかもだが、JRPGというジャンルで見るなら、筆者はこの方が嬉しかった。

やり込み要素を備えた作品!

筆者はサブクエストを約6割ほど消化してエンディングを迎え、クリアまでにかかった時間や約34時間であった。サブクエストの全クリを狙ったり、全リスキーモブの討伐を目指したら、50時間は間違いなく遊べるボリュームだ。

また、一度ゲームをクリアすると、クリア時の強さを引き継いで2週目をプレイ可能になり、2週目限定の難易度「ファイナルファンタジーチャレンジ」という難易度が解禁される。このモードでは、敵のステータスが飛躍的に上昇するだけでなく、そもそも配置される敵の種類が変わるため、また新しいFF16を体験することができる。「ファイナルファンタジーチャレンジ」でしか手に入れられない武器もあるため、その武器を確保し、2週目もしっかりクリアしようとしたら、70時間は遊べるボリュームはあるだろう。

値段に見合ったボリュームは十分に備わっていると感じた。

ゲームプレイの快適性はピカイチ!

筆者が本作をプレイして一番驚いたのが、ロードが一切ない点だ。

ムービーの切り替わりや、マップ探索から戦闘状態への切り替え、ファストトラベル時だけでなく、ゲームを起動して操作可能になる画面に移るまででも、10秒もせずに切りかわってくれる。

ここまで高速ロードなゲームは、筆者は過去に見たことが無い。

また、本作特有のストーリー解説機能「アクティブタイムロア」は非常に高印象だ。

「アクティブタイムロア」は、ムービー中にタッチパネルを長押しすることで表示される簡易説明画面で、そのムービー中に登場したキーワードのみを対象に、説明分を表示してくれる機能だ。ムービー中に国や人物の名前を聞いた際に、「それってなんだっけな…」となった時にも、「アクティブタイムロア」を開いてキーワードを読めば、すぐに理解できる。余計な情報はカットされており、単語検索をする必要が無い点も素晴らしい。この機能は、他RPGにも取り入れるべき内容だと感じた。

ゲーム全体のストーリーの流れや、キャラ同士の相関など、「アクティブタイムロア」では表しきれないような内容を確認したい、となった場合は、「ハルポクラテス」という人物と話すことで、物語の全容を確認することができる。刻々と変わる戦況や登場人物の関係は悪の整理をしたい、という時に、「ハルポクラテス」に話しかければスッキリ解決するため、置いてきぼりになってしまうようなことは無い。この点も非常に良かった。

◆このゲームの悪い点

ストーリー中盤以降には少し不満が残る展開…

悪い点、として書いているが、ストーリーそのものは良作である。ただ、本作は面白さをストーリーに全振りしているような作品のため、どうしてもマイナス点が目立ってしまった。

気になった点は、ストーリー中盤の展開の悪さと、物語全体を通して出てくる重要な要素への深堀が浅いところだ。

物語序盤は、「え、この段階でここまで明かしちゃっていいの?」と驚くほど、様々な真相が次々にわかってくる怒涛の展開で、作品全体に物凄く引き込まれる。

が、中盤になると急に「このアイテムを集めてきて」「この人物にあってきて」といった、まさしく「お使いクエスト」状態になる。これだけで、大体5、6時間ほどはかかったと思う。

一応この要素も、ストーリー上繋がってはいる。が、ここまで尺を取る程重要な要素ではなく、まとめれば短時間で展開を終えられるような気がしてならない。それまでのストーリー展開と比べ、急に失速した感じがあり、尚のことキツかった。

ラストスパートをかける場面では、また怒涛のストーリー展開が続き、やめ時を失う程にのめり込めた。が、ストーリーが終わって振り返ると、2つの不満が残った。

一つは、序盤からずっと出てくる奴隷身分「ベアラー」と、特別な力を持った「ドミナント」への深掘りや、彼らを物語の中核に持っていく、みたいな展開が無いことだ。

一応、「ベアラー」を取り巻く現状や、各国の「ドミナント」達に対する深掘りは、サブクエストを幾つかクリアしていけば描かれるため、ここまでやり込めばこの要素を入れた意味はあるが…正直、サブクエスト頼りにせず、メインストーリーの中でちゃんと描き切って欲しかったなぁ、というのが感想だった。

もう一つは、ラスボスの行動背景に一貫性が無いように見えることだ(ここは筆者の理解力がないだけだったら申し訳ない)。

がっつりネタバレになるので詳しくは書かないが、ある恐怖から逃げようとしているはずなのに、その恐怖対象を自分で作り出す行動をとっていたり、自分の目的の達成ができているのかどうかの明確な描写がなかったり…

ストーリーの文面だけを追っていけばそれとなく理解はできるが、

- その行動をとったらなんで目的を達成できたことになるの?

- なんでラスボスはそう考えたの?

- 目的を達成すると自分の思っている未来が実現できるのは何でなの?

という「なんで?」要素を一つ一つ考えていくと、どうにもラスボスの行動背景が繋がっているように思えず、自分の中で足りない要素を補完して補っていくしかなく、不満が残った。

(創世したって魔法使えばまた同じことになるんじゃないの?そもそも楽園を見つけた後に魔法を使わなければ良いだけなんじゃないの?使わなくても黒に染まるならそもそも黒が発生する原因は何なの?等…いくら考察記事を読んでもわからなかったので、理解している方がいたら教えて欲しい…)

ストーリーをめちゃくちゃ推してる作品なのに、そこにイマイチな点がある気がするのは残念だった。

敵が硬くて無駄に戦闘時間がかかる…

戦闘自体は非常に爽快で楽しいのだが、それを邪魔しているのが、敵の体力の多さだ。

本作は、中ボスの段階から体力が非常に多く、相当なダメージ量を叩き込まないと倒せない。スキルを駆使し、常に回避&カウンターをかましてフルボッコで倒しても、1体につき1分ほどはかかる。10レベルも下の敵と戦っても長く感じるほどだ。戦闘への緊張感もそこまであるわけでは無いため、無駄に戦闘時間が長い感覚に苛まれる。

大ボスに至っては、体力が多いだけでなく、戦闘中に色んな演出が入ったり、第2、第3形態が現れたりと、とにかく戦闘が長くなる要素がふんだんに詰め込まれている。特にタイタン戦は、3~40分ほどボス戦をやり続ける事態となり、「流石にもういいだろ」と言いたかった。

ボス関連の体力をもう少し減らし、爽快感があって快適なゲーム性が、もう少し充実していれば、戦闘面はなおのこと良かったのに…惜しいな…というのが実感だった。

ムービー多い…小移動も多い…そして移動速度が遅い…

ゲーム発売前から、本作はムービーが11時間も用意されている、という宣伝はあった。

実際やってみると、確かにムービーは多い。多くの時間、コントローラーを置いて映像を見ているだけだ。ムービー自体は綺麗で見応えがあるのだが、流石に「アクションゲーム」なのにコントローラーを触らない時間が多いのは…事前情報でわかっていても長すぎると感じた。

ムービーの長さが気になる他要素としては、ムービーを進めるための小移動がちょくちょく挟まるのと、移動速度が遅い点があげられる。

長いムービーを見終わった後に、「何処どこに行って誰に会ってこい」と言われ、目的地まで移動したらまた長いムービーが始まる、みたいなことが頻発する。「だったらこの移動時間要らなくね!?」とすら思う。

それに加え、移動速度が遅いのは尚更ネック。ジョギング位の速さでしか動けないため、街中の端から端まで行こうとしたら、2、30秒程の時間を必要とする。フィールドに出るとダッシュできるようになるが、5、6秒ほどジョギングし続ける謎の前準備を挟まないとダッシュしないし、ダッシュ中に会話が挟まったり、敵に出会ったりすると、強制的にダッシュが途切れてしまう。

ムービーを見るためにコントローラーを置き、やっと操作できると思ったら遅い移動速度でフィールドを歩かされ、また長いムービーを見続ける、となると、流石に退屈さを感じてしまった。

使用するスキル、召喚獣に差が多い…育成要素も皆無…

RPGといえば、キャラの育成要素も大事な要素だ。本作でもスキル育成があるため、より強く、使いやすいスキルを求めて育成していきたい!と考えるのが普通だろう。

ただ、実際に戦闘で役立つスキルは半分もない印象だ。与ダメージ量が少なかったり、攻撃の隙がやたら多かったり、敵のウィルゲージを減らす量が少なかったりと、クセのあるスキルが多いのだ。魅せプレイ用としてはいいかもしれないが、効率を考えると明らかに特定スキルに偏りが見られた。

召喚獣固有の能力にも、使えるもの、使えないものの差が大きい。折角多くの召喚獣の力を手に入れても、実際に戦闘で役立つ召喚獣能力は約半分。筆者は殆ど「フェニックス」「ガルーダ」「タイタン」の3つしか使わなかった。それ以外は、手に入った時にちょっと触って、あまり使えないことから、すぐ元の召喚獣に戻してしまった。

武具の生成、強化も、モンハンみたいに沢山の派生があるわけでもなく、隠れダンジョンで手に入れてくるわけでもなく、武器ごとに特殊効果が付いているわけでもない。少ない武具バリエーションの中から、単純に攻撃力や防御力の高いものを作って強化するだけだ。更には属性攻撃の考えもないのだ。

全体的な育成要素の薄さは、昨今のゲーム、特に天下の名作RPGであったはずの FFにしては物足りなく、残念に感じた。

◆まとめ

世界的に有名なファイナルファンタジーシリーズの中で、初めてのPS5作品であった「FINAL FANTASY XVI」。

賛否両論ある作品で、筆者も「ここはなぁ…」と思う要素もありはしたが、駄作ではないのは間違いないため、気になっているなら購入してみて欲しい。

では!