今回は、PS5版の「仁王3 体験版」について、このゲームの特徴と、私の感じたよい点、悪い点を述べていく。

(本記事の情報は2025/6/12時点である)

2025/6/5から6/18までの期間限定で配信された、「仁王3 体験版」。筆者は仁王シリーズは全て遊んでおり、「仁王2」はDLC含め全てやり切るほどハマっていたシリーズであり、その最新作が出る、ということで、さっそく体験版をプレイしてみた。

一通り、体験版で振れることのできる範囲を遊んでみたので、今作がどういったゲームなのか、製品版で期待できるものかどうか、まとめていこう。

総評

同一会社が製作した「Rise of the Ronin」のシステムをもとに、うまく仁王シリーズの世界に落とし込んだ印象の作品。「Rise of the Ronin」自体が良作だっただけに、本作も高い完成度を感じた。

オープンフィールド化により探索の自由度が大幅に向上し、各地に配置されたフィールドボスやアイテム、サブクエスト関連が、プレイヤーの冒険心をくすぐる。体験版でこれなので、製品版でもっと広大なマップになった時が楽しみだった。

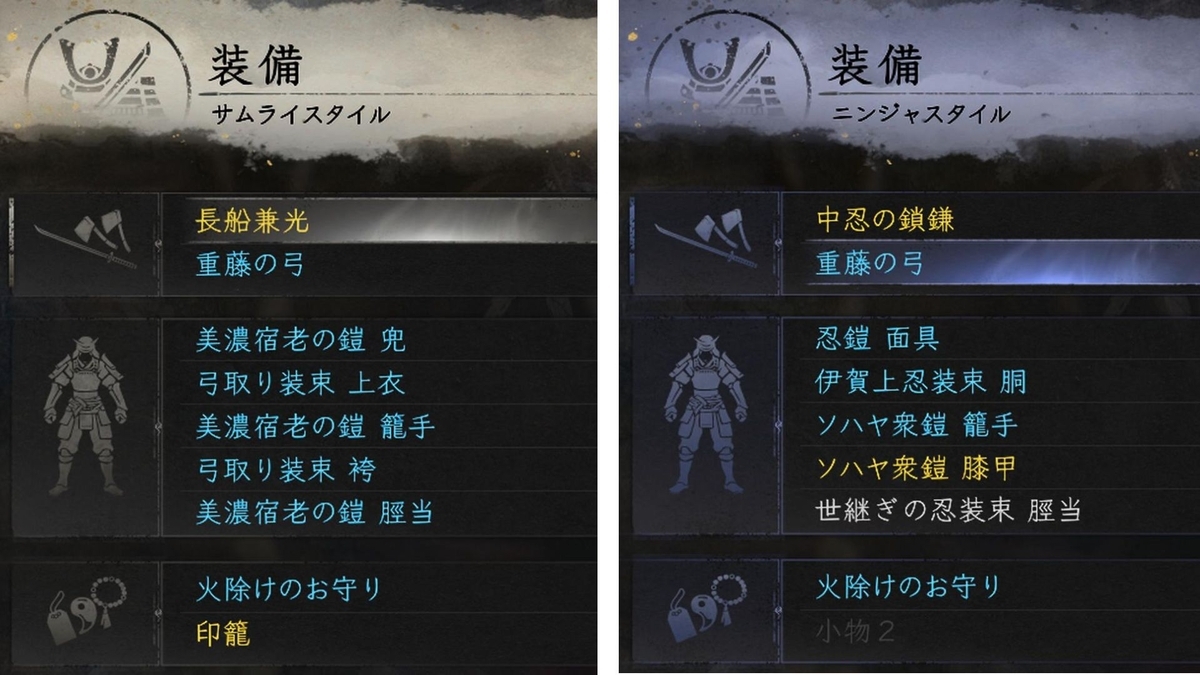

戦闘面では「サムライスタイル」と「ニンジャスタイル」の2スタイルを戦況に応じた切り替えながら戦う新要素が光っている。どちらのスタイルにも特徴や役割があり、無駄がない設計が好印象だった。

体験版の段階では、過去の「仁王シリーズ」はおろか、他の高難易度アクションよりも難易度が上がっている印象で、心が折れそうになる場面もありながらも、それでも挑戦したくなる魅力が確かにある作品だった。製品版の発売に期待したい。

どんな人におすすめ?

- ダクソみたいな高難易度ゲー大好き

- ハクスラゲームが好き

- 爽快な剣術アクションができるゲームが欲しい

- キャラクリ豊富なゲームが好き

という人にはオススメできる。逆に、

- 簡単に、すらすら進みたい

- 無双シリーズのような、大量の敵を一気に倒す爽快感が欲しい

- アクションゲームには自信がない…

という人には合わないと思う。

本ゲームの特徴

広めのフィールドを舞台にした高難易度アクションゲーム

「仁王シリーズ」といえば「和製ダークソウル」とも呼ばれる高難易度ゲーム。理不尽とも思える強さを持った敵を相手に、何度もゲームオーバーになってはリトライしていって、攻略を目指していくゲームである。

ボス敵はおろか、雑魚敵ですら気を抜けない程強く、油断するとあっという間にゲームオーバーとなる。敵の攻撃バリエーションは、

- ガードが可能な弱攻撃

- カードは可能だが威力が高い大技

- ガードが不可能な特殊攻撃

の3種類が存在し、雑魚敵でもこれらを使いこなしてくるため、敵の動きを見る観察力が非常に問われてくる。

これまでの「仁王シリーズ」は、拠点でクエストを受注し、専用フィールドに行って目的達成を目指す「クエスト受注型」であったが、本作はこれを一新。広めのオープンフィールドに点在している敵拠点やサブミッションを自分で見つけ、自由に攻略する「オープンワールド形式へと変わった。攻略の順番はおおむね自分で決めることができそうだった。

オープンフィールドとなり、探索が重要視されるようになったためか、新たな操作としてジャンプが追加された。これにより、屋根の上に登って奇襲したり、敵を避けるためにわざと岩壁の上に行って通りから身を隠す、といった戦法もとれるようになった。

正面戦闘のサムライスタイル、奇襲戦闘のニンジャスタイルの切り替え

弱攻撃、強攻撃などの攻撃パターンに加え、ガード、回避といった、過去の「仁王シリーズ」同様の戦闘システムを本作でも採用している。攻撃や回避、防御には「気力(スタミナ)」が必要な点も同様だ。

それらの既存アクションに加え、本作では「サムライスタイル」と「ニンジャスタイル」という2スタイルを切り替えながら戦う新システムが採用された。各スタイルはR2ボタンを押せばいつでも切り替えが可能だ。

「サムライスタイル」は、従来の「仁王」シリーズに近い操作感のスタイル。比較的大振りな武器を回し、敵に真正面から立ち向かい、高火力の技で打ち破るスタイルとなっている。

それに加え、攻撃の威力をアップする「技研ぎ」や、敵の攻撃が当たるタイミングでガードすることでパリィできるようになる「捌き」など新アクションが追加された。これにより、パリィを駆使するソウルライク作品に近い戦い方ができる。

「ニンジャスタイル」は、素早い攻撃と回避をメインにした戦闘方法。使用できる武器は鎖鎌や双剣、火力は低いものの、素早く、手数が多い武器を使用できる。

攻撃の後に敵の背後に素早く移動できるアクション「霞」や、敵の攻撃が当たるタイミングで回避することで発生するジャスト回避を駆使して気力を回復し、連続攻撃を続ける、といった、スピード感のある立ち回りができる。さらに、手裏剣や起爆札などの忍術も活用して、遠距離から敵を攻撃するような方法もとれる。

そのほか、過去作にもあった「陰陽術」や、スーパーアーマー状態&高火力で蹂躙できる「九十九化身」などのシステムは変わらず搭載されていた。

なお、「仁王2」にあった、敵妖怪の技を利用する「妖怪技」は廃止されたようだった。

サブクエや木霊集め、フィールドボス撃破などのやり込み

各地には何かしらの悩みを持ったキャラ(というか亡霊)が存在しており、彼らから依頼を受けることでサブクエストを受注できる。目的地に行って敵を倒したり、指定のアイテムを確保してきたりなど、オープンワールドゲームとしてよくある要素は保持していた。クリアすると報酬として様々なアイテムや強化素材などが入手できた。

また、各地域には「木霊」と呼ばれる精霊が隠れており、彼らを見つけると「木霊ポイント」という専用のポイントを入手できる。これを活用することで、仙薬使用時の回復性能を上げたり、使用後にバフをかけるなどの追加効果を発揮できる。前作同様、一種のやり込み要素となるだろう。

それ以外にも、「地蔵巡り」や「すねこすり」などの収集要素も各地に用意されており、達成するとその分追加の報酬が獲得できるようになっていた。

更に、敵に支配された占領地域を解放する拠点ミッションも存在。クリアすると木霊確保に加え、レアなアイテムが手に入る専用宝箱を解放できる。キャラの育成にも役立つイベントとなっていそうだ。

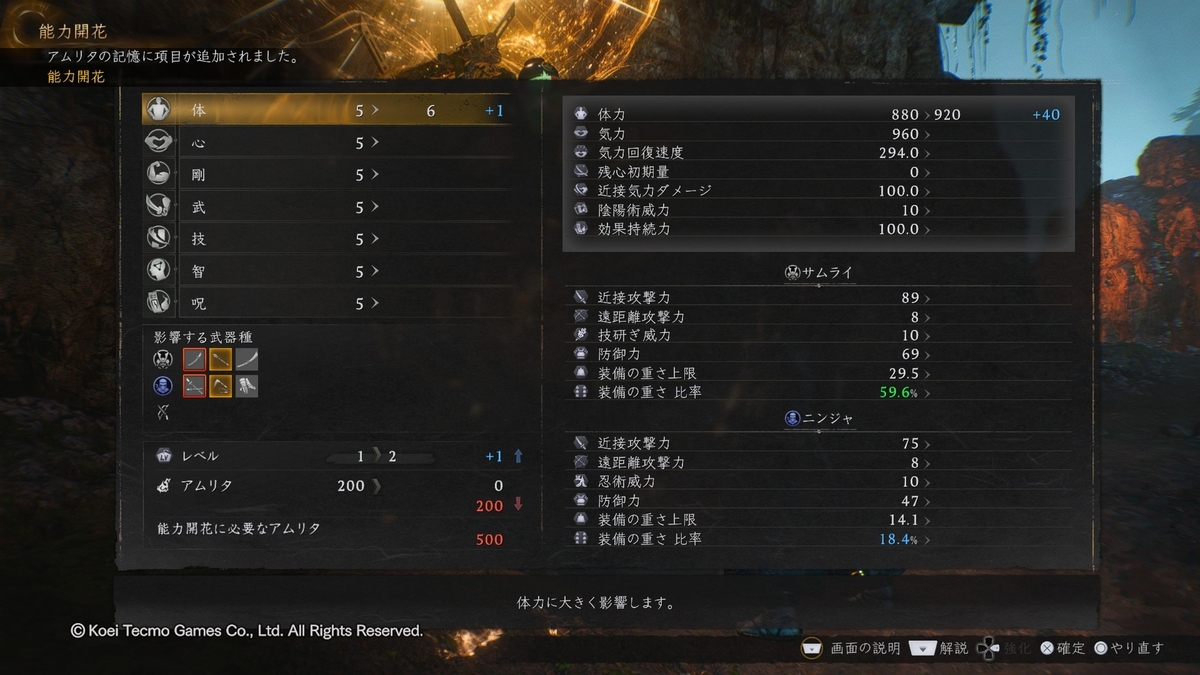

能力を上げ、武具を入手し、鍛えることで強くなる成長システム

敵を倒すと入手できる経験値「アムリタ」を使うことで、キャラのレベルを上げられる。レベルを上げるほど、レベルアップに必要な「アムリタ」の数が増えていくため、計画的な育成が求められる。

キャラのステータスは、「体」「心」「剛」「武」「技」「智」「呪」の7つに分けられており、レベルアップ時にどのステータスを上げたいか選択してレベルアップする。各項目で、体力や気力、攻撃力などの基礎パラメータを上げられる点も、「仁王シリーズ」おなじみだ。

フィールドの宝箱を開けたり、特定ミッションを達成すると、「遺髪」と呼ばれる強化アイテムを入手できる。これを使うことで、武器種ごとに固有の戦闘アクションを入手できる。技の獲得はスキルツリー形式となっており、自分が手に入れたい順番に解放できる。

装備品は、「サムライスタイル」と「ニンジャスタイル」でそれぞれ武器と防具を用意し、装備する。

武器は近距離武器と遠距離武器でそれぞれ存在する。近距離武器は、体験版の時点では刀、大太刀、槍、双剣、鎖鎌など全部で7種類、遠距離武器は弓、大砲等の2種類が確認できた。仁王シリーズではもう少し武器種が存在したので、製品版ではより多くの武器を利用できるかもしれない。武器は宝箱から入手したり、倒した敵からドロップしたり、商店から購入したりして入手する。

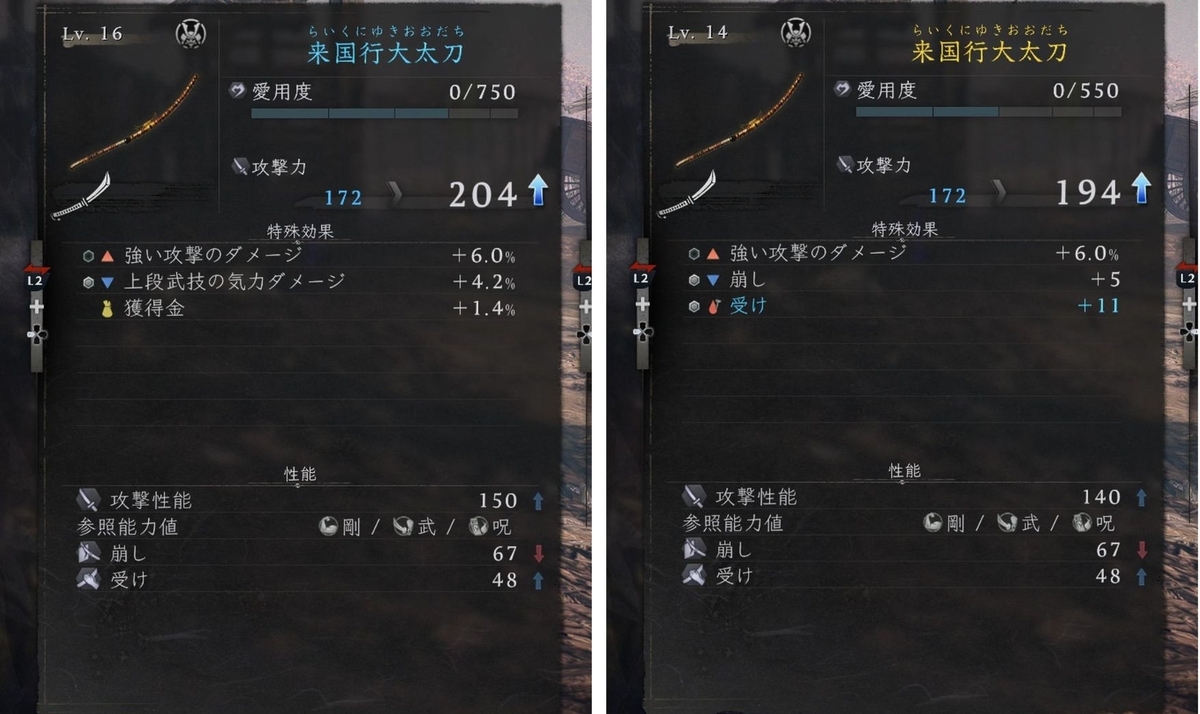

同じ武具でもレベルが用意されており、高いレベルほど基礎ステータスが高い。また、「強攻撃のダメージ数増加」「気力回復量増加」等のバフ効果がランダムで付与されており、1つとして同じ武具は存在しない、ハクスラ要素が用意されている。

更に、フィールド探索で「秘伝書」を入手すると、スキルを入手できる。スキルは、

- スタイルに依存しない「共通スキル」

- 「サムライスタイル」に適用される「サムライスキル」

- 「ニンジャスタイル」に適用される「ニンジャスキル」

が存在しており、手に入れたスキルを、各スキルボードに当てはめていくことで、バフをかけることができる。

保持できるスキル数には上限が存在し、強力な効果を持つスキルになるほどスキル枠を多く消費するため、状況やプレイスタイルに応じて、自分が使いたいスキルを付け替えていくことになりそうだ。

他プレイヤーとともに冒険する「協力」モード

オンライン上の他プレイヤー2名とともにミッションへ挑める要素。ここは過去作の仁王シリーズにも存在した要素だ。

用意されているモードは、

- 自分が挑戦しているミッションに他プレイヤーを呼び出す「まれびと招喚」

- 他プレイヤーにミッションに自分が参加する「まれびとになる」

- いわゆる「集会所」を作り、集まったメンバーでミッションを周回する「常世同行」

の3つがある。

他プレイヤーとともに戦うと、敵の体力は増え、雑魚敵であっても多量の攻撃を必要とする。アイテムやアムリタは全員共有で、誰かが拾ったら他の人が取れなくなる、ということはない。入手したアイテムは、シングルモードに持ってくることが可能だ。

本作の良かった点

難しいが、頑張ればクリアできる絶妙ラインがたまらない!

仁王シリーズは過去作から、何度もやられては挑み、ちょっとずつクリアを目指していくゲーム性が特徴。本作でもそれは活きており、難しいながらも「なんかクリアできそう」という感覚をプレイヤーに持たせるのが上手だった。

1発くらっただけでも体力を大きく削られる攻撃力、嫌らしいディレイや広範囲攻撃、気力残数による行動制限など、一見すると「無理ゲー」なのだが、よくよく敵の動きを見ていると、

- この動きの時はこの攻撃が来るな

- この攻撃のリーチは短いからガードしなくていいな

などの特徴がわかってくる。これを繰り返し、クリアできた時は、自分が成長できた実感を味わうことができ、気が付けば次のステージにまた挑んでいる、というようなのめりこみが実現できていた。

探索要素の充実で冒険心がくすぐられる!

オープンフィールドで一番大事とも言えるのは探索要素だ。「ここには何があるのかな?」という冒険心をくすぐる探索要素は、ゲームへの没入感を高める重要要素だからだ。本作と似たようなゲームである「Rise of the Ronin」では、ただマップに示された場所に向かうだけ、という印象が強く、個人的には「探索」部分が薄く感じていた。本作ではそれを払しょくし、大人気ゲーム「エルデンリング」に近いようなゲーム性を用意していそうだった。

特に驚いたのはフィールドボスの存在だ。フィールドには、メインストーリーで訪れる場所以外にも、特別なランドマークがあり、そこには過去作に登場した大ボスがフィールドボスとして存在している。彼らを倒すと、高レアアイテムが入手できるようだ。体験版の時点では、ランドマークっぽい場所と名前が地図上にかかれているだけで、そこがどういう場所なのかはわからないので、行ってみたらフィールドボスとの戦闘が始まった際にはかなりわくわくした。

そのほかにも、マップには明確に書かれていない小さな洞窟に行くと、大きめの宝箱が置かれていて、より良質な装備を手に入れることができたりと、キャラ育成の面でも探索要素が練りこまれている点も高評価ポイントだった。

スタイルを駆使した多彩なアクションが気持ちいい!

「サムライスタイル」は、高い攻撃力で敵をなぎ倒し、パリィで敵の気力を削りながら戦う、正に「正面戦闘」な戦いができる。とりあえずは「サムライスタイル」で様子を見る、というプレイングをすれば、初見の敵でもなんとか戦っていけた。仁王シリーズをプレイしたことのある人であれば、すんなり入り込める戦闘スタイルだった。過去作にあった

- 下段構え:火力は低いが、素早い攻撃と回避が特徴な構え

- 中段構え:全てが平均的な使いやすい構え

- 上段構え:隙が大きく、気力消費も激しいが、火力が大きい構え

の各構えも継続して用意されており、「サムライスタイル」だけでも、多彩な攻撃ができるようになっていた。

その反面、新要素である「ニンジャスタイル」は、正反対な戦い方ができる点が面白い。怒涛の連撃に加え、様々な回避アクションで敵の攻撃を巻きながら戦えるため、高難易度ゲームではあまり見ない爽快アクションが楽しめた。また、敵の背後から攻撃すると火力が飛躍的に上がるため、中ボスあたりであれば、攻撃をいなして背後に回り続けながら戦うと、「サムライスタイル」では到底出せない速度で敵を倒すことができた。

そのほか、陰陽術や忍術など、過去作に存在していたサブアクションも用意されているため、スタイル×戦術を加味した多彩なアクションができる点は、非常に面白かった。

キャラクリエイター要素が充実していそう(体験版では利用不可)

「仁王2」に引き続き、今作でも主人公の見た目を自分でクリエイトするキャラクリ要素があるようだ。ただ、体験版では固定の限られたプリセットの中からしか、キャラクターを選ぶことはできなかった。

並んでいるキャラクリ項目を見ると、「コーエーテクモ」シリーズ特有の豊富な要素が用意されているようなので、思い思いのキャラを作って仁王の世界を楽しむことができそうだった。

本作の悪かった点

敵の攻撃モーションの見切りが異常に難しい…

体験版で登場する敵は、異常なくらい強く感じた。特に、新規の中ボス、大ボスたちは、わかりにくいディレイ攻撃や、予備動作がほぼ見えない突進攻撃、止めたように見せかけて続けてくる連撃など、10分戦っただけではなかなか見切れない程に厄介な攻撃をしてくる敵ばかりだった。

何度も戦って何とか踏破できたものの、ゲームオーバーとなった回数はカウントできない程…筆者が過去の仁王シリーズをやった際は、一部ボスを除き、4,5回ほどリトライすれば突破できる敵ばかりだったため、本作の敵モーションの難しさはちょっとやりすぎにも感じた…これを「やりごたえ」と感じるか「理不尽」と感じるか、は人によるところがありそうだ。

製品版になると、初めは戦いやすく、段々難しくなっていく、という形になる可能性はあるため、製品版に期待したい。

「地獄」の最大体力低下システムは無くていいと思う…

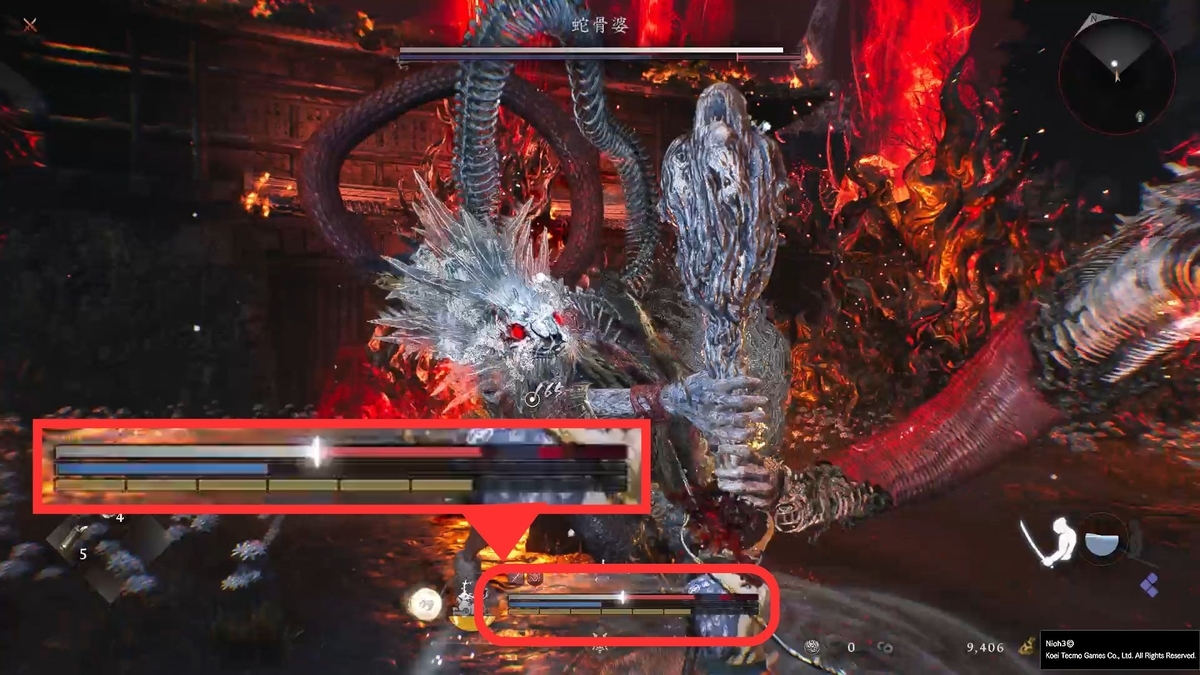

「仁王2」にも登場した、プレイヤー不利なフィールド「常闇」は、「仁王3」ではさらに過酷な「地獄」というフィールドへと変わったが、これが中々な鬼畜仕様だった。

「地獄」の中では、これまでの「常闇」と同じく、プレイヤーの気力回復速度が下がることに加え、敵から受けたダメージ量に応じて最大体力が削られていくようになる。敵を攻撃すれば回復するものの、被弾の多い本作では不利に働きやすい。

また、体験版終盤のメインミッションでは、フィールド全体が「地獄」状態となり、常に最大体力が減少する緊張感の中で進まなければならない。しかも一度減った最大体力は、ゲームオーバー後も元に戻らず、リスタート時に半分の状態で再開することもあった。

こうした要素が、特定のボス戦限定であればスパイスとして成立するが、恒常的に続いてしまうと、高難易度ゲームとしてのバランスを崩してしまっている印象を受ける。結果として「地獄」は理不尽さが強く、不要なシステムと感じた。

育成のUIはもう少しわかりやすくしてほしい…

本作には、装備やスキル、称号ポイントの振り分け、木霊集めや守護霊の切り替えなどの多彩な育成要素が用意されているのだが、それぞれの育成メニュー画面が異なっている。そのため、どこにいけば何が強化できるのか、かなり迷いやすい。実際、筆者は体験版の終盤まで存在に気づかない育成要素もあった。

筆者は他の高難易度アクションゲームを数多く遊んできたが、育成メニューへの導線はもっとシンプルだったため、本作のUIはなおさら気になった。慣れの問題でもあるだろうし、遊んでいるうちに理解していくのだろうが、もう少し育成関連メニューへのUIはわかりやすくしてほしかった。

(「仁王2」は結構やりこんでいたが、こんな感じだったかな…とすると、昨今のゲームは皆、UIが考え込まれているんだなと感心した…)

最後に

オープンフィールド化により探索要素が大幅に増えた「仁王3」。製品版のやりごたえがとんでもないことになりそうな予感がしており、今から発売が楽しみだ。筆者は発売したら購入しようと思う。

どういうゲーム性か体感するのであれば実際にプレイするのが一番だ。α体験版は期間限定のため、気になっているなら、早めに体験版を遊んでみてほしい。

では!